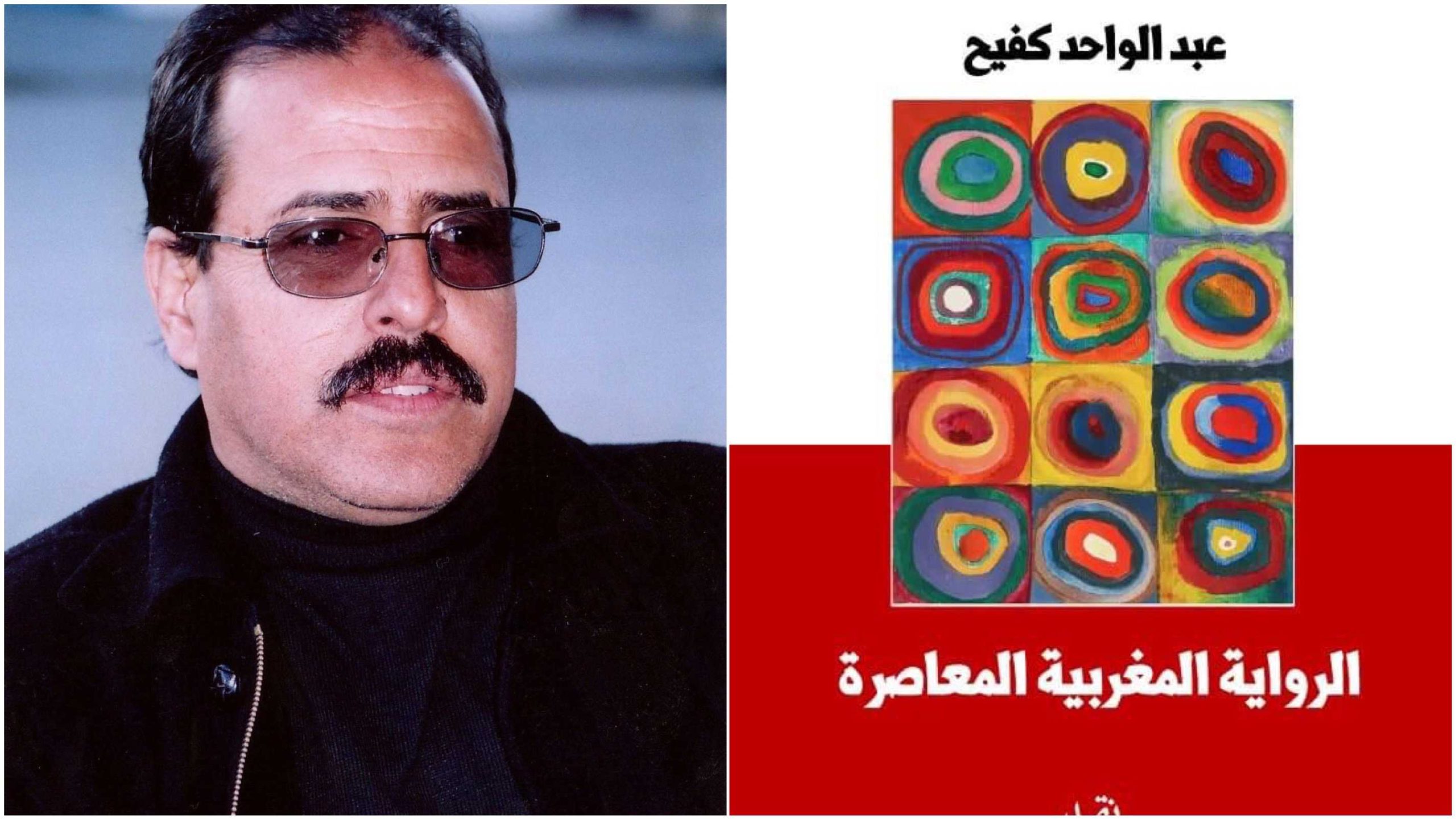

تشكل المجموعة القصصية “أنفاس مستقطعة” لعبد الواحد كفيح، أنموذجا سرديا/حكائيا بامتياز باعتبارها تجسد مزيجا من التقنيات السردية، والمونولوجات الداخلية التي تراهن على تعدد في الحدث، وخصوبة في المرجعيات، وحنكة في تناول الوقائع والأحدات، وانتقائية مفرطة في اختيار الشخصيات السردية، ومحاولة توحيدها وفق سياقات متعددة، لكنها في آخر المطاف تكشف عن انسجام في الطرح، واتساق في تداول المعنى في قالب إبداعي / خلاق يتغيا استثمار المعطى النصي/ اللغوي ومزجه بالمعطى السوسيو- ثقافي، محاولا إبرار خصوصية محلية (مدينة الفقيه بن صالح ونواحيها).

فتنوع التيمات في العمل القصصي، أبان عـن احترافية المؤلف في توظيف التراث، والأسطورة، والرمز والتشكيل اللغوي، والتصوف، والفلسفة والتاريخ توظيفا واعيا ينسجم مع بنية العمل الإبداعي.

“أنفاس مستقطعة” عمل إبداعي يزاوج بين الكتابة الأدبية الخالصة، والحكي المنبثق من ذات مبدعة/تحاول رصد القلق الوجودي، وإثارة كل المشكلات والمعضلات الإنسانية في بعدها السيكولوجي النفسي والتاريخي، كما هو الحال في قصة “أنفاس مستقطعة من زمن ولى” التي تحكي قصة مسعودة والدة صالح، تلك المرأة التي بلغت من العمر عتيا، وأصيبت بمرض الزهايمر أو الخرف، فشرعت في كل مرة تخلع سروالها أمام سكان الحي، لكي يكتشف تفاصيل عورتها الصغار قبل الكبار، كما أنها تمارس مجموعة من الأفعال الخطيرة والمنكرة من بينها:

-

إيمانها بالشعوذة وإذكاء نار الفتنة بين سكان الحي.

-

طلاؤها لعصارة الحناء لرأسها وصدغيها لإخفاء علامات الشيب.

-

تعليق حذوة حصان أو عجلة مطاطية على الجدران.

-

وضع يديها في الحناء وطبع خميسية على الجدار.

وداخل نفس القصة نلمس ذلك التوهج التاريخي في قول السارد: “ومن كان مثلي مولعا بالتاريخ فإنه لا محالة سيتذكر ماسورة المدافع المتحفية المعروضة على قلاع المدن الشاطئية المغربية، تحسبا لعدو وهمي أو محتمل. وسيسمع لا محال سيوف البرتقيز في البريجة وموكادور وقعقعة سنابك خيل عقبة بن نافع الفهري وهي تطأ شواطئ الأطلسي”.

فالسارد لا يرى تعارضا بين سلاح مسعودة، والسلاح الحقيقي فكلاهما يؤدي وظيفته على أحسن وجه.

“أنفاس مستقطعة” رؤيا متكاملة/ جوهرية في جمع شتات الذاكرة المغربية، خصوصا في محاولة الكاتب إلى تدوين الزمن الثقافي الشفوي، ومحاولة صيانته، كما هو الأمر في قصة “خراب حلقة” باعتبارها البداية الفعلية لملامح المسرح المغربي عبر استثمار الحلايقي على عدة قنوات لإيصال خطابه منها:

(الموسيقى – الحركات – الإشارات – اللإكسسوارات…) وهي أيقونات متحولة ذات دلالات سيميائية/ولسانية قلما نجد لها نظيرا في مشهدنا الفني/المسرحي المعاصر. فسيكيولوجية استقطاب الجماهير، واخضاعها لتأثير الحلايقي ليست بالعملية السهلة، فسحر القيادة يحتاج إلىى مهارات وكفاءات متعددة للإحتفاظ بالآخر يلازم حلقتك أو محاضرتك، والحلايقي في آخر المطاف كما هو الأمر في قصة “خراب حلقة” رجل ذكي وعملي ويقاوم كل من يحال إفساد حلقته أو السخرية من عمله، كما هو مصير الشرطي والشاب في نفس القصة.

“أنفاس مستقطعة” متن قصصي يقوم على دعامات متعددة، ويحاول في كل قصة أن يمارس تقنية التذويت، وأن يشعرنا أنه يوجد في قلب كل قصة، ويشارك الشخصيات همومها وآمالاها وآلامها، ويقترح عليها بعض الحلول، ويحشر نفسه في مواقف متعددة. كما هو الأمر في قصة “زمن الحكي” فموت الجدة وشهرزاد لا يعني انتهاء زاد الحكي، أو خيال الحكي، بل هنا امتدادات أخرى يقترحها السارد وردت في القصة على الشكل التالي:

-

الجدة تحكي.

-

شهرزاد تحكي.

-

الحفيد / السارد يحكي.

-

بنت السارد / الكاتب تحكي.

لنتأمل امتدادات الحكي:

يقول السارد: “جدتي وشهرزاد وجهان لعملة واحدة، الأولى تحكي، والثانية تحكي، الأولى أفنت زهرة عمرها تنسج من الخيال، والثانية بالحكي تحارب الحتم والمآل”.

فالجدة وشهرزاد هما منبع الحكي وإن اختلفت أهدافهما وغايتهما وتوجهاتهما، فلكل واحدة منهما مبرراتها ودوافعها للحكي والسرد.

انتقال الحكي وعدواه من الجدة إلى الحفيد، عبر مبرر قد يستسيغه القارئ وقد لا يستسيغه في قول السارد:

“اكتشفت قمقما، وجدت دواة وقلما. منذ ذاك تأبطت رقعي ومسوداتي، وأقسمت على نفسي ألا أمتهن قط طول حياتي غير فن الحكي”.

هناك إذن بدائل للحكي لدى السارد، كون الحكي ملكة يمكن أن يمتلكها أي إنسان يتوفر على طموح كبير ورغبة قوية في امتلاك وعاء المعرفة، والتمكن منها.

الحكي قد يكون وراثيا، وهذا إشكال لم يطرح بعد في ثقافتنا السردية القدية أو الحديثة، والسرد قد يكون مكتسبا، وقد يستلهم، وقد يتشكل في البنية اللاشعورية للإنسان.

السارد بديل أو امتداد لزمن الحكي عند الجدة أو شهرزاد، ومشعل الحكي كما عبر عنه في قصة “زمن الحكي” يقول السارد “له مريدون وأتباع يتعهدونه ويحفظونه من التلف والضياع، خير خلف لخير سلف”، يقول السارد: “واليوم حدثوني أن ابنتي تصدرت الطليعة. استلت سيف الحكي من غمد الصبا وبجرأة الزمن الفتي أجهزت على شرطي مرور الأيام والليالي الخوالي”.

“أنفاس مستقطعة” ترصد لتدافع الفكر والتاريخ بشكل يجعل المساءلة المعرفية/الإبستمولوجية مشروعة وذات أبعاد ميتا – لغوية تسعى لتوصيف المشهد الإبداعي في شموليته، بناء ومعنى وشخصيات، في تفاعل لهذه الشخوص مع الزمن والمكان، وقدرتها على الإسمترارية في إنتاج خطابات دينامية تتصدى لصدإ الوقت والأفكار، وهذا التصدي نراه جليا في المقطع التالي:

“زاد الوزر وزرا وكنت القائد الذي لا يكبو فرسه ولا تقهر عزيمته أن تكون جنازته هبة للنسور الكاسرة والأيادي الغادرة.. في مأتم فيه تجوز الأضاحي حلالا وحراما. تلك لياليهم وهذه ليلتي طويلة، وطول الليالي يكيد لللأحلام ويغتال الرؤى إلا ما طلع الفجر عليها، لكن ما كل أنوار الفجر يا سادة بخيوط شمس”.

فالرهان الإيجابي في هذا المقطع من قصة “العقاب” هو التسلح كما جاء على لسان السارد بمبدأي المواجهة والمجابهة، وامتطاء صهودة التحدي والتحلي بالصبر والعزيمة القوية، فالنصر مع الصبر، والتجلد يغلب القهر.

تتكون المجموعة القصصية “أنفاس مستقطعة” لعبد الواحد كفيح من ثلاث وعشرين قصة، تتميز بتنوع مضامينها ورؤاها وتعالج التيمات التالية:

-

تيمة الموت.

-

تيمة الحكي.

-

تيمة الوهم.

-

تيمة التذكر.

-

تيمة الخيبة.

-

تيمة السؤال.

-

تيمة الهجرة.

-

تيمة التصوف.

-

تيمة المدينة.

-

تيمة الجنون.

-

تيمة الحب.

-

تيمة الخمر.

-

تيمة العقاب.

-

تيمة الثورة.

-

تيمة العهارة.