من النادر جدا، في عالمنا العربي، أن يهتم مهندسونا المعماريون بالكتابة في تلويناتها المختلفة، إلى جانب انشغالهم بالمعمار وبإبداع تصاميم هندسية. وفي المغرب، ثمة ما قد يكسر نظرتنا إلى طبيعة انشغالات المهندس المعماري الموازية خارج نشاطه المهني الهندسي. ويعتبر عبد الواحد منتصر، المهندس المعماري والفنان التشكيلي، أحد رواد الجيل الثاني من المهندسين المعماريين المغاربة، ممن يحلقون اليوم خارج دائرة التصاميم، في إقباله الموازي على الكتابة وتدوين تجاربه في هذا الباب، باعتباره مهندسا مثقفا، وكاتبا متمكنا، وقارئا نهما لأمهات كتب الفكر والفلسفة والتاريخ والعلم والفن والرواية والشعر، في مرجعياتها العربية والغربية، وهو ما يجعل منه مهندسا معماريا كاتبا سباقا، من بين أقرانه، إلى الكتابة عن تجربته مع المعمار والعمران وأنسنة المدن، في سعيه الحثيث إلى تحسين مجالات عيش الإنسان ومحيطه البيئي…

يعرف المهندس المعماري عبد الواحد منتصر، في هذا الباب، بمساره المهني الحافل بالكثير مما قدمه للمدينة المغربية، من مخططات وتصاميم هندسية ومعمارية، تمكنت من تغيير وجه التمدن والطبيعة الاجتماعية لعدد من مدننا القديمة والجديدة، وساهمت بالتالي في تعزيز الجودة الحضرية والمعمارية للسكن الاجتماعي، وارتقت بصورة التمدن والمعمار في المغرب، عبر إنجاز سلسلة مشاريع وأقطاب حضرية كبرى، هو المعروف بعمله على وضع تصاميم لمجموعة من المدن، ولمقرات المؤسسات الإدارية والدبلوماسية والفنية، والمعلمات الثقافية بالمغرب وخارجه. ويكفي، هنا، أن نشير إلى تصميمه البديع، بمعية المهندس المعماري المغربي رشيد الأندلسي، لـ “المكتبة الوطنية للمملكة المغربية” بالرباط. وقد مكن هذا الحضور الكثيف عبد الواحد منتصر من أن يختار رئيسا لهيئة المهندسين المعماريين بالمغرب، فساهم بذلك في خلق أشكال من الحوار والنقاش، مع السياسيين ورجال الأعمال والمستثمرين، بغاية تحقيق وثبة عمرانية منشودة…

نشر عبد الواحد منتصر، في هذا الإطار، ثلاثة كتب باللغة العربية، بالاشتراك مع الشاعر المغربي المهدي أخريف، وهنا قد يتساءل البعض عن علاقة الهندسة بالشعر، أو بالأحرى عن علاقة المهندس أو “الكاتب المعماري” بالشاعر، أقول هي علاقة وطيدة ومتكاملة ومتلازمة، على اعتبار أن كلا من الهندسة والشعر يتوسلان بالخيال والحلم والذاكرة والفكر، ويستشرفان الحياة والسعادة في أبهى تجلياتهما الإنسانية، كما يستثمران “البناء” على المستوى الهندسي والشكلي والتخييلي… أليست الهندسة، هي أيضا، قبل كل شيء، كتابة معمارية وكتابة طبوغرافية، لا تخلو من شاعرية وتخييل، كما قال منتصر، في حوار منشور كنت قد أجريته معه…

صدر الكتاب الأول بعنوان “عبد الواحد منتصر: المهندس الإنسان”، في حلة بديعة، تليق بموضوعه، بمثل ما تليق بكل من ذكر اسمه في هذا الكتاب أو ساهم بنص أو بشهادة فيه، من المفكرين والأدباء والفنانين والمهندسين المغاربة والعرب والأجانب، وتليق بقيمة النصوص والصور والرسومات التي يحتويها الكتاب بين دفتيه، والتي تعكس جانبا من النشاط المهني والثقافي والأكاديمي والفني والاجتماعي للمهندس عبد الواحد منتصر، على مدى عقود من الممارسة والحضور وإنتاج الأفكار وإبداع التصاميم وتجويد المعمار.

هكذا، إذن، يتداخل في نصوص هذا الكتاب وشهاداته ما هو إنساني وما هو بيوغرافي – حياتي بما هو ثقافي وتأملي وتعبيري وفني، في تمثل هذه النصوص لسيرة رجل فنان، وفي حكيها عن سيرة أزمنة، وسيرة مدن ومعالم متحولة، بمثل حكيها، أيضا، عن سير أشخاص آخرين طبعوا العمارة بلمساتهم وبتصاميمهم الفريدة. إنه، بصيغة أخرى، كتاب عن مدى امتلاك الإنسان لمعنى الحياة في هذا الكون الضاج بالحركة والمهدد بالخراب…

موازاة مع كل هذا، تزايد الاهتمام في المشهد الثقافي المغربي، بسؤال التمدن، وبموقعه المضيء والمؤثر في انشغالات مبدعينا، بمثل انشغالهم بموضوع “البناء” بشكل عام، على المستوى الإبداعي والتخييلي… أليست الهندسة المعمارية، قبل كل شيء، كتابة معمارية وكتابة طبوغرافية؟ فضلا عن ذلك، نجد أن مجال المعمار، كما يتمثله هذا الكتاب، وكما يفهمه عبد الواحد منتصر، يبقى غير بعيد عن مجال الفكر والثقافة والإبداع والخيال.

من هنا، ضرورة الفكر والثقافة والإبداع للمعمار، بالنسبة لعبد الواحد منتصر ولغيره من المهندسين المعماريين. وفي هذا المقام تحديدا، تبرز ثقافة المهندس منتصر، في تنوعها، وفي اتساع أشكال تفاعلها مع الإنتاج الفكري والمعماري الكوني، بما في ذلك تقديره الخاص لأعمال جاك دريدا وعبد الله العروي، ولأعمال غيرهما من المفكرين والأدباء والفنانين المغاربة والعرب والأجانب، ممن أتى منتصر على ذكرهم وتحيتهم في هذا الكتاب…

أما في الكتاب الثاني المعنون بـ “المدينة السعيدة”، فتتكامل التجربتان المعمارية والأدبية، في تركيز الكتاب، أولا وأخيرا، على الإنسان، في علاقته بالمجال الذي يأويه ويعيش فيه، وهو مبتغى الكتابة الأدبية نفسها، وأيضا في اعتباره الإنسان هو المعيار الأساس الذي يعتمد عليه كل معمار، بمثل تركيزه على الدور الاجتماعي للهندسة المعمارية، وخصوصا حينما يتعلق الأمر بنوع خاص من المشاريع الكبرى، التي يؤمن بها عبد الواحد منتصر وينتصر لأفقها.

وتحتل مدينة “أصيلة” حيزا مهما، نوستالجيا وشاعريا في هذا الكتاب، وتحديدا في جزئه الثاني، حيث يتألق الشاعر المهدي أخريف في الحكي عن سيرة مدينته السعيدة، وفي استعادة جوانب من علاقات حبه الأبدي لمدينته ووفائه المشتهى لها، بما هي علاقات ربطت فاعلا آخر بهذه المدينة، مساهما، بكل وفاء وإخلاص، في تحولها نحو أن تكون، فعلا، مدينة سعيدة؛ يتعلق الأمر، هنا، باحتفاء هذا الكتاب، في فصل منه، بالفنان محمد بن عيسى (أمين عام منتدى أصيلة)، من خلال كتابه الرائد والمؤسس “حُبَيبات جلد: أصيلة ذاكرة طفولة”، في استيحائه لأصيلة في نهاية ستينيات وبداية سبعينيات القرن الماضي، في تجربة فريدة مشتركة مع الشاعر والروائي المغربي الطاهر بن جلون.

ينحو كتاب “المدينة السعيدة”، منحى نقديا وتأمليا وإبداعيا واستعاديا وحميميا، عبر منظورين وتصورين متداخلين، يكمل أحدهما الآخر: منظور تأملي ونقدي، يقربنا عبره المهندس عبد الواحد منتصر، بشكل مكثف وشذري، من بعض أفكاره ورؤاه وانطباعاته ومفهومه للمدينة، كما يتخيلها هو، وكما يحلم بها ويفكر في مستقبلها، انطلاقا من تجربته الحياتية والمهنية الطويلة معها ومع تحولاتها، ومنظور سردي ونوستالجي عاشق، يحتفي عبره الشاعر المهدي أخريف بالمدينة المغربية، وبغيرها، كما عاش فيها وارتحل إليها، وكما حاول التكيف والتآلف والتصالح مع فضاءاتها وأحيائها، ومع فظاعتها أيضا. وفي هذا المقام، يبرز انتصار أخريف لحميمية المكان، ولألفة الناس في أصيلة، باعتبارها المدينة السعيدة، والبيت الكبير، والملاذ الأول والأخير.

هكذا، إذن، تتكامل هاتان التجربتان، الهندسية والشعرية، في بعدهما الإبداعي الفريد، في هذا الكتاب الممتع، بموضوعاته وتأملاته واستعاداته، وبنصوصه الطريفة، في تركيزها، في الأول والأخير، على الإنسان، في علاقته بالمدينة، أي بتلك المدينة السعيدة التي تمنح الناس القدرة على الحلم والأمل، وتوفر المجال المناسب لتحقق مصادفات اللقاءات الإنسانية؛ تلك المدينة المتناغمة التي تشكل “أصيلة” أحد تجلياتها، في تناغمها مع مجالها الطبيعي والثقافي. ألم يقل عبد الواحد منتصر، في الجزء الأول من هذا الكتاب: “المدينة السعيدة لا تستحق هذه الصفة ما لم تضع الثقافة ضمن أولوياتها…”، ويضيف في نص آخر: “إن حضور الفن في المدينة لا غنى عنه”.

وفي مستوى آخر، نجد أنه نادرا ما يهتم كتابنا وأدباؤنا المغاربة بكتابة يومياتهم وتدوين رحلاتهم عبر القطار أو عبر غيره من وسائل التنقل. وفي اعتقادي أنه أسلوب معمول به كثيرا في الغرب، ربما لطبيعة الحضور اللافت لثقافة السفر بواسطة القطار عند الكتاب الأجانب، وأيضاً لطبيعة المتعة التي يولدها السفر لديهم، عموما، بواسطة القطار. وكلنا نتذكر تلك النصوص الأدبية التي اتخذت من موضوع السفر عبر القطار، ثيمة مركزية فيها؛ نشير من بينها إلى رواية الروائي الفرنسي “ميشال بيتور” الشهيرة، بعنوان “التحول”، والتي تحكي عن سفر رجل عبر قطار يربط باريس بروما، راغبا في لقاء عشيقته هناك.

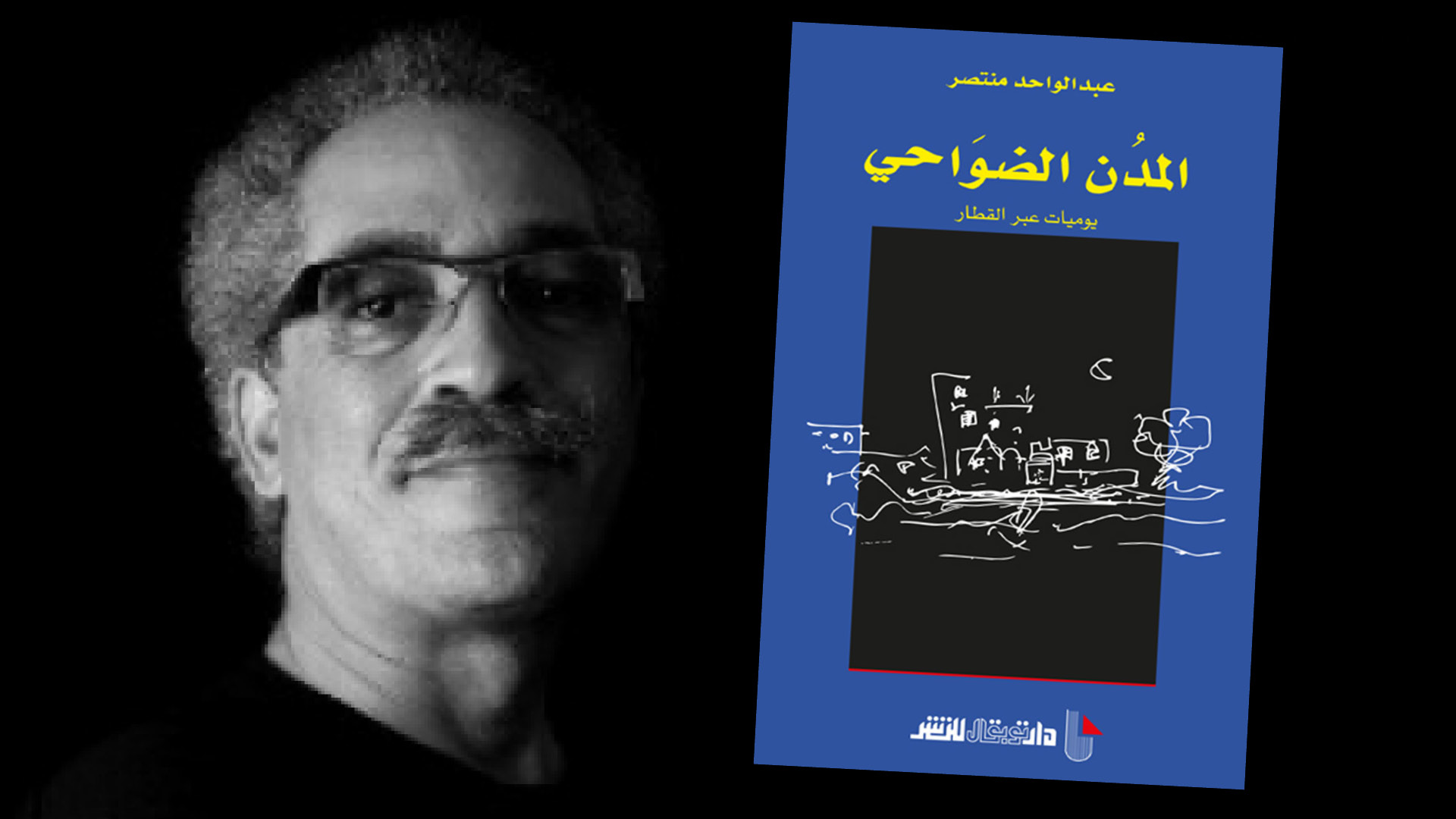

هكذا، يحكي المهندس عبد الواحد منتصر، في كتابه الثالث المعنون بـ “المدن الضواحي، يوميات عبر القطار”، عن سفر خاص بواسطة القطار الرابط بين مدينتي الدار البيضاء ووجدة، ذهابا وإيابا، لكن بحثا من منتصر عن معشوقة من طراز آخر، وقد بدا أن منتصر، في هذا الكتاب، قد تملكته لعبة الحكي والكتابة، بتلويناتهما المختلفة. فبصدور كتابه “المدن الضواحي”، يكون منتصر قد انتقل من حالة التأمل والحوار الداخلي، إلى حالة الافتتان بالحكي والكتابة، وبلذتهما، مدركا ضرورتهما أيضاً. وليس ذلك بأمر غريب عن رجل فنان، معروف بقراءاته العاشقة للأدب والفكر، فضلا عن عشقه الخاص لمهنته غير البعيدة تماما عن عوالم الخيال والكتابة والشعر والتشكيل، باعتبارها، هي أيضاً، تصاميم جمالية وهندسية. وفوق ذلك كله، وهو الأهم، ظل منتصر مقبلا على الحياة، محبا لها، وفي ذلك ما يقوي لديه حبه للناس، واهتمامه بتحسين أوضاع سكنهم ومحيطهم.

في هذا الكتاب – اليوميات، تنكتب سيرة الأمكنة والمدن والضواحي، عبر اللغة والمشاهدات والأحلام والوصف والاستيهامات والتأملات، كما تتداخل فيه المواقف والتساؤلات والحقائق وانعدام اليقين، بالمعرفة والأحاسيس والأحلام والأبعاد الإنسانية والمجتمعية.

من المفروض أن النهار هو الزمن الذي يوفر الرؤية والوضوح أكثر من الليل، خاصة حينما يتعلق الأمر بالمشاهدة، أو بالأحرى بفلسفة منتصر المتحكمة في مشاهداته، والمقرونة بحيوات الآخرين ومساكنهم، لكن منتصر، في يومياته، يفضل السفر ليلا وينتصر له، بما يولده له ذلك من شعور بالامتلاء باللحظة وبحميميتها ومتعتها.

فإذا كان الله يطوي الأرض للمسافر ليلا، حيث تنكمش الأرض وتسكن الشياطين وتذهب الوحشة وتتضح معالم السماء ومواقع النجوم، كما يقولون، فإن منتصر لم يكن اختياره للسفر ليلا، من أجل أن يطوي تلك المسافة الطويلة الممتدة بين الدار البيضاء ووجدة، بقدر ما هو تفاعل جمالي وإدراكي ومعرفي، يدخل في باب اختيار زمن الرؤية إلى الأشياء والكون، وتحديدا رؤية منتصر إلى تلك المدن الضواحي، رغم أن الزمن الليلي في هذه اليوميات، بما يولده من عتمة وظلمة، يبقى مغلفا، في العمق، بتجليات أخرى للنور، في تعدد ملامحه وصوره، كضوء وصفاء ونجوم وبقع ضوئية… فالضوء، في هذه الحالة، هو ما يمنح المكان قداسة وجمالا، على حد تعبيره، متأثرا في ذلك بنموذجه لويس كان.

نلمس في هذه اليوميات، أيضا، صراعا خفيا بين الليل والنهار، بين العتمة والنور، بين الحلم واليقظة، بين اليقين واللايقين، بين المكان واللامكان، بين النظام واللانظام، بين الرؤية واللارؤية، بين الشك واليقين، بين الرضا واللاطمأنينة، بين اليأس والأمل، بين الطبيعي وبين ما هو من وضع الإنسان، بين واقعية الواقع ولا واقعيته.

هي، إذن، يوميات شذرية، مختلفة في شكل كتابتها ومضمونها، في كونها تؤرخ لسيرة الأمكنة ولتحولاتها، عبر المشاهدة والملاحظة والإحساس، أكثر من اهتمامها بتشخيص سيرة صاحبها، حيث يحدث كثيرا أن يتجرد الكاتب منتصر من ذاته ومن أحلامه، ليحكي عن مشاهداته العديدة، للأفلام والصور والأماكن والمواقع، داخل المغرب وخارجه، تلك التي يتداخل فيها ما هو إنساني بما هو عمراني، فما يهم منتصر في يومياته، حتى وهو يحكي عن فيلم المهندس المعماري الأمريكي “لويس كان”، إنما هو الحكي عن طبيعة المنجزات والمعالم والبناءات والصروح العمرانية، التي أنجزها لويس، بما تتفرد به من جمالية وشاعرية. أليس لويس كان في تقدير منتصر مهندسا شاعرا…

هكذا، يبقى كل شيء في حياة منتصر مقترنا بالمعمار، وما إدراجه لحلم أو بالأحرى لكابوس “تسونامي”، في يومياته، سوى تجل لذلك القلق، في الصحو والمنام، الذي يشغل عبد الواحد منتصر ويحمل همه معه، أينما حل وارتحل، بما هو قلق تجاه لعبة “التحول” ذاتها، التي تطال مدننا ومعالمها العمرانية الجميلة، نتيجة الهجمات التسونامية الرهيبة، والتي تبدو، في الأصل، هجمات إسمنتية أكثر منها مائية، كما تحاول هذه اليوميات أن توهمنا.

فبالرغم من أن لا شيء ثابت ويقيني في يوميات المهندس منتصر، وموازاة مع لحظات القلق والتوتر والفقدان والاكتئاب واللاطمأنينة وغياب الثقة وحالات اللايقين، التي تولدها كثرة التساؤلات في هذه اليوميات، فقد أبى منتصر ألا تنغلق يومياته على مثل هذه الأجواء، فمتى توفرت بالنسبة له الأبعاد الإنسانية، يتحقق التعايش والحميمية والحياة والأمل، كما يتحقق التساكن الاجتماعي، خاصة لدى الفقراء والمهمشين، “وهذا الأمر، يقول منتصر، يغدو مصدر إلهام وارتياح بالنسبة لي”(ص41)، عدا أن ذلك يحقق له، ولنا جميعا، نوعا من الامتلاء بالشعور بمدى سعادة هؤلاء رغم ظروف عيشهم الصعبة، وهو ما دفع منتصر، في نهاية يومياته، إلى أن يجعلها تنفتح على مزيد من الأمل، حيث يتحول الحلم إلى واقع، وتنجلي الأنوار الليلية، وتتحقق أحلام اليقظة، وتصل المشاريع إلى خاتمتها السعيدة. هل عرفتم، إذن، من هي المعشوقة التي سافر منتصر للبحث عنها في مدينة وجدة، وفي غيرها من المدن، وظل يرقبها من نافذة القطار والطائرة، إنها، وبكل بساطة، “المدينة السعيدة”.

بقلم: د. عبد الرحيم العلام