> بقلم: عبد الرحيم التدلاوي

تتعدد مداخل المجموعة وتتنوع ؛ وقد ارتأينا الإطلالة على نصوصها من زاوية الالتهام، كتيمة، رأيناها مهيمنة؛ إذ تنطلق من العنوان لتعم الأضمومة بأسرها.

فمنذ كلمة “كسكس” الواردة فيه، وجدنا أنفسنا مقذوفين في عالم يسوده الافتراس، وتهيمن عليه قيمة القوة. لا مجال فيه للضعف؛ فكل ضعيف هو مشروع طعام يغري بافتراسه، والتهامه.

يرسم لنا القاص محمد إدارغة، عبر جغرافية النصوص، معالم الفتك المبين الحاضر في تلافيف الأضمومة، موظفا معجما دالا عليه :

1- مرادفات الالتهام، نجد:

الابتلاع، الطحن، السحق، التذويب، الأكل، الشرب ، التلاشي ، الازدراد..

2- ومعجم الجسد، نجد:

الفم، الأطراف، اليد، الشرايين، الأرداف، الأحشاء، الأنف، الأقدام، الأصابع، الصدر، النهد، الرأس ، إلخ..

3- أما عن العناصر المبتلعة، فنجد:

الإنسان، الطعام، الماء، الموز، الثمار، البذور، القهوة، الحليب، الكسكس، الدواء، الشاي، الزيتون، الأكباش، الحلوى، الخضر، المال” لكونه كالماء، يتدفق ” ، إلى غير ذلك.

وهو معجم يوظف بحسب السياق والمقامات، فحين تحضر تيمة الانتخابات، يكون الطعام بشتى أنواعه، صحبة المال، وسيلة لجر المنتخبين، و طريقة إغراء للحصول على الأصوات، مما يفرغ المعجم من دلالاته الإيجابية..و حين تحضر تيمة الجنس، فيتم توظيف بعض المفردات للحديث عن التبخيس.

وقد تمت معالجة القضايا المطروحة، وأساسا، الالتهام، بروح ساخرة، ونفس ضاحك. فالسخرية عصب معظم هاته النصوص التي تنتشر فيها المفارقة، بالصريح أو التلميح. إذ القصة القصيرة، جوهريا، تقوم على المفارقة، و تنبع من الخلل؛ هذا الخلل الذي يجسده الخطر المهدد للهوية بالإفراغ، والطحن؛ والمقصود بالهوية هو تلك الخصوصية التي تميز المغرب عن المشرق وعن الغرب معا؛ فالكسكس خصوصية مغربية تميزنا عن الشرق، والجمعة، خصوصية تميزنا عن الغرب، من دون أن يعني ذلك الانغلاق أو التشرنق، بل يعني التلاقح الإيجابي حين لا يكون على حساب ما يميزنا.

ونحن إذ نقوم بهاته الرحلة في ربوع النصوص العطرة، فلإبراز معالم السرد النقدي الساعي إلى تبيين الظلم النازل بالشخصيات الضعيفة والمستغَلة، مع إبراز أثر ذلك في التماسك الاجتماعي، وأخطاره على القيم الإيجابية اللاحمة للأفراد والجماعات، مشيرا، في الآن ذاته، إلى وسائل العلاج، والمتمثلة، أساسا، في العنوان.

فالكسكس من الطعام، و كل طعام إلى ابتلاع؛ وككل ابتلاع فإنه يخضع لعملية “الإدخال والإخراج”، فما يدخل لابد له من أن يخرج ” ص ص 104 و 105.

بمعنى أن الابتلاع يخضع بالضرورة لعملية تحويل يفرضها الهضم. من هنا، يجوز لنا القول إن المجموعة تحتفي بالجسد المادي، وبالسفلي منه على وجه الخصوص. واستحضاره كان بغاية تحقيق النقد اللاذع، إذ من خلاله نحصل على رسم كاريكاتوري، فالأسفل يظهر بشكل منتفخ للغاية، أما الرأس، فيبدو صغيرا جدا، إنها إشارة ذكية تبرز مدى انتعاض الجهات المسيطرة من الفكر، وبخاصة النقدي، إنها تدعو إلى الاهتمام بالجانب الحسي الغرائزي، والعمل على إشباعه، بعيدا عن الفكر المنغص، والمعيق لفعل الابتلاع المطلوب والمنشود، إن الرأسمالية المتوحشة تسعى بكل ما أوتيت من طاقة إلى تعطيل فعالية العقل حتى تسهل عملية الهيمنة ومن ورائها الابتلاع. وهي إشارة للنقاد لينكبوا على هذا الجانب قصد إلقاء الضوء عليه نقدا وتشريحا.

هذا الطعام، يمثل عنصرا مهما في صلة الرحم، فهو أكلة لا تتحقق إلا بواسطة الجماعة، تناوله فرديا لا يحقق الإشباع والمتعة والتواصل، إن الكسكس طقس احتفالي متجذر في التاريخ، وقد صار اليوم مهددا، بفعل العولمة التي ترمي إلى جعله حفلا فلكلوريا مفرغا من قيمه الإيجابية التي يحملها؛ تقصد: قيم صلة الرحم والتواصل والتعاضد والتكافل.

تبدو لنا النصوص كإنسان فاغر فمه يطلب إدخال الطعام إلى بطنه الفارغة دوما؛ بطن كالطبل لا يشبع من الضرب، فكأن الضرب هويته الملازمة له، لا يكون إلا به، بطن شبيه بحفرة تبتلع كل شيء وأي شيء. المهم، أن تمتلئ، ففي الامتلاء كمالها ومنتهى صبواتها.

وقد ندد القاص، طوال متن المجموعة بكل أشكال الاستهلاك التي تطال الإنسان، والحيوان، والنبات، رافضا ابتلاع حقوقها المشكلة لوجودها ويناعتها، واقفا إلى جانب فضيلة العدل، والجمال، والحرية.

كما أنه بعث برسالة مفادها أن العولمة وإن سعت إلى إفراغ القيم من مضامينها الإيجابية، فإن مقاومتها تمر عبر استعادة الجسد المنتهك لمقوماته الصحيحة والصحية، فهي القادرة على حمايته من الابتلاع.

ولأن العولمة / الأخطبوط لا تقوم هويتها إلا على الابتلاع عبر تحويل العالم إلى بطن فارغ يطلب باستمرار ملأه بالضروري وغير الضروري، فإنها تشجع على الاستهلاك، ورفعه إلى مقام الهوية المطلوبة، والمقدس الواجب الامتثال لطلباته.

ولا ينجح الابتلاع أو الالتهام إلا بحضور عناصر تخدم هذا الهدف، وتصوغ نجاحه، وتسهل مأمورية فعله، وهاته العناصر هي:

-تعميم الخرافة (بركات التينة المحروسة)

-الاعتماد على التزييف (الحريق).

-التعميم المغلوط (التعميم اتجاه ممنوع).

-التسلط و السلطوية (الحريق و قرار مهاجر).

-التهميش والإقصاء (أضغاث هاربة).

-الاستغلال (حكاية عليوات مع الطبلاوي أفندي).

وغير ذلك من آليات الإخضاع.

ففي نص “حكاية عليوات..”، نجد العلاقة بين الأطراف تقوم على التضاد والتنافر، فهناك اختلاف جلي بين الطرف المستغل، وبين الطرف المستغل، حيث يسعى الطرف المستغِل، في ظل هذا التناقض، إلى توظيف كل الآليات التي تمكنه من استغلال الطرف الثاني، باعتماده على آلية الإفراغ والملء؛ إفراغ الجهة المستغَلة، من عناصر مقاومتها، ومقومات مناعتها، لتسهل عملية ابتلاعها. فعن طريق هذا المخطط تصير طيعة ولينة، وغير قادرة على المواجهة، مادامت أسلحتها قد تم نزعها منها، وهكذا، تسير مغمضة العين والعقل إلى حتفها راضية مرضية.

إن الانمساخ يعد من تلك الآليات، والطرق الجهنمية التي رامها الطبلاوي، رمز الاستغلال الداخلي والخارجي معا. فقد قام بمسخ اسم ” علي “، وبذلك حقق هدفين:

1-إزالة قيمة السمو التي يتضمنها، وإخراجه من دائرة السمو، والرفعة، والنزول بها إلى حضيض الحيوانية، ليصير مجرد كائن مفرغ الدلالة، مفرغ من إنسانيته.

2-تطويعه ليصير قابلا للتسخير، والاستغلال حد الاستنزاف.

وتجدر الإشارة إلى أن ” عليوات “، الاسم الحالي لـ ” علي “، يمثل كل الأشخاص الذين استغلهم الطبلاوي طوال حياته الاستبدادية؛ مما يعني أن الطبقة المستغلَّة واحدة، وإن تعددت ألقابها ومسمياتها، فقد ظلت تعيش تحت مظلة علامة اسم واحد وهو “عليوات”.

فسلسلة التشويه، والانمساخ، والتطويع، والاستغلال، ومن ثم الاستنزاف، تقود جميعها، في النهاية، إلى الابتلاع. إن الانمساخ وسيلة ذكية لتحقيق الأهداف، وتحقيق الغايات، وبلوغ المرامي.

ويتجلى ذلك في النصوص التالية، وإن بأشكال مختلفة :

– الكسكس: إفراغ لبعده الاجتماعي، وتحويله إلى طقس فلكلوري فرجوي، يحقق متعة الأكل، ولذة الاستمتاع، من دون حمل لقيمته الايجابية الكبرى.

أو تحويله إلى طقس انتخابي احتفالي فارغ من قيمته التضامنية، لأنه يصبح في مثل هاته المواسم بمثابة حفل خاص يجني المترشح مزاياه، ويستثمر أبعاده لصالحه الخاص، أي ينقله من الجمعي إلى الفردي، حيث نلاحظ من خلال حصده للأصوات، ابتلاعا لها، بمعنى، ابتلاع المصوتين، وبذا، ينتفخ كتلك الحفرة الممتلئة بكل الهوام.

-الحريق: إفراغ الإنسان من قوته الفكرية، وقدراته التحليلية، بملئه بالخرافة، وحشو ذهنه بالشعوذة، بغاية إبقائه تحت السيطرة، بحيث يصير غير قادر على المقاومة وغير قادر على إدراك مصلحته، وغير قادر على معرفة عدوه.

-قرار مهاجر: إفراغ المهاجر من مقاومته، وهو الذي تغرب محصنا بثقافته، بغاية تحسين أوضاعه، فقد تم تدجينه بالمال، وسلب إرادته وكرامته، نعم، لقد أدرك من فعل ابنه أنه سائر إلى الذوبان، وبذل البحث عن سبيل للمواجهة الإيجابية، بمعنى القدرة على مواصلة العيش من دون أن يفقد خصوصيته، وكرامته، وينفتح على الآخر من دون مركب نقص، سيقوم بتهريب ابنه، بإعادته إلى بلده، ظانا أنه حصنه من الذوبان، ناسيا، في الوقت نفسه، أن التدخين قد غزا موطنه الأصلي.

وبهذا السلوك، لم يقم إلا بإدامة أمد استغلاله، واستنزاف طاقته، وفي الأخير، الرمي به خارجا حين يصبح غير نافع.

-الحفرة: إفراغها من تربتها، وهي العنصر الأساس المشكل لهويتها، وملؤها بما يضادها، أي بكل العناصر المشوهة لها، بحيث تصير هجينة لا تنفع بقدر ما تضر، إنها حفرة تتحول إلى فم مفتوح يهدد سلامة الناس.

– خطأ طبي: بطن الزوجة تظل فارغة في انتظار النطفة الطاهرة التي ستهبها الحياة، غير أن بقاءها فارغة يعني أنها مهددة بفقدان هويتها بفعل العقم المحتمل لدى الزوج، ويتم تلافي الأمر في آخر لحظة بعد أن تم تدارك الخطأ. مما يعني، في النهاية، إمكانية ولادة جيل جديد قادر على النهوض بأعباء المقاومة، إذا كان، طبعا، من نطفة حلال، وإلا فسيكون من دون هوية، لكونه نبتا شيطانيا، أي من نطفة حرام، فالبطن لن تظل فارغة، فهي تكرهه لأنها تشبه الطبيعة.

يمكن القول، كنتيجة، إن فعل الاستبدال رد فعل طبيعي للوعي الفردي بمأساة الجماعة حين تسلم بتعاليم بشرية تهمش الفرد، وتقصي الفكر، وتؤذن بانفصال الذات عن أصلها الاجتماعي.

من هنا تأتي الشجاعة بصبغتها الإنسانية، كصفة يتحلى بها الفرد للخلاص من هذا المأزق، والدفاع عن الحقوق التي سلبتها العولمة.

وكخلاصة غير نهائية، إن وظيفة الفن لا تنحصر، كما تؤكد المجموعة، في التعريف بالعالم، لكنها تحاول إنتاج نقائصه، ومن ثم الإشارة إلى كيفية تجاوزها.

لقد استطاعت النصوص أن تعيد الإنسان إلى كينونته وهويته، وتكشف التيمات والأبعاد المختلفة للهوية الروحية، وتحافظ عليها من التشتت والنسيان والتلاشي والابتلاع؛ لأنها تسبر أغوار الكائن البشري، وتؤسس لنوع من المعرفة الوجودية بأبعاد الوجود المجهولة، في ظل الهجمة الشرسة للعولمة الساعية إلى محو كل أشكال الهوية لصالح التنميط.

هوامش:

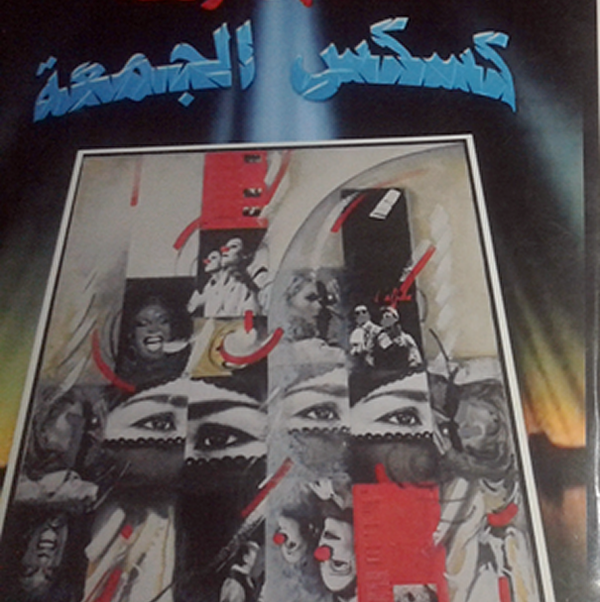

“كسكس الجمعة”مجموعة قصصية، المؤلف: محمد إدارغة،

الناشر: جمعية الأفق التربوي بمكناس