مبدعون يكتبون عن الطفولة والبدايات

ما أكثر المبدعين الذين نعرفهم.. نقرأ لهم، نقرأ عنهم.. أو نلتقي بهم في محافل ومنتديات ونستمع لأحاديثهم.. ونستمتع بالجلوس والإنصات إليهم.. لكن، غالبا ما نجهل حكاياتهم الأولى وظروف نشأتهم وملابسات ارتباطهم بالثقافة والأدب والإبداع… إلا من سجل أو دون ذلك صراحة أو ضمنيا في تصريحات صحفية أو من حاول النبش في “سوابقه” الشخصية فيما يشبه السيرة الذاتية..

في هذه السلسلة اليومية التي نقترحها على قرائنا الأعزاء خلال هذا الشهر الكريم، قمنا باستكتاب بعض مبدعينا وكتابنا لاختراق مساحات الصمت وملئها بمتون سردية تحتل أحياز مشوقة للبوح والحكي.. علنا نسلط بعض الأضواء على “عتمات” كانت مضيئة في زمنها وأفرزت شخصيات وتجارب وربما نماذج يقتدي بها القراء وعشاق الأدب والإبداع..

هذه زاوية، إذن، لتوثيق لحظات استثنائية من عالم الطفولة، تتعلق بالمرور من عالم الطبيعة إلى عالم الثقافة، عبر اللقاء الأول بعالم الكُتّاب أو المدرسة وبمختلف الحكايات المصاحبة: الدهشة الأولى في الفصل.. الانطباع الذي يخلفه المعلم أو “الفقيه” لدى التلميذ.. تهجي الحروف الأولى.. شغب الطفولة وأشكال العقاب المادية والمعنوية.. انتظار الأمهات أمام باب المدرسة.. زمن الريشة والدواة ولطخات الحبر في الأصابع وعلى الملابس والدفاتر.. مقررات الراحل بوكماخ الشهيرة، وغيرها من التفاصيل التي التقطتها تداعيات مبدعين مغاربة، والتي كانت البدايات الأولى التي قادتهم إلى ما هم عليه اليوم والتي بكل تأكيد، ستتحكم، قليلا أو كثيرا، في ما سيكونونه غدا.

إليكم بعضا مما اخترنا لكم من هذه الكتابات العاشقة..

< إعداد: زهير فخري

الحلقة الخامسة

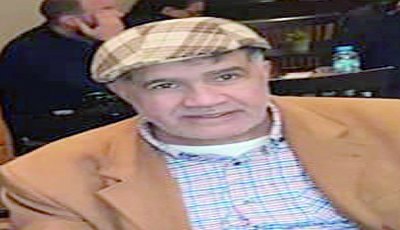

مع القاص محمد اكويندي

رسوب المعلم في الامتحان!

كلما حاولت استرجاع طفولتي المبكرة، أتذكر شابا أسمر “ربعة” في المسيد / الكتّاب، يضم إلى صدره لوحا خشبيا عريضا، وهو منكب عليه يكرر جملا قرآنية مكتوبة بخطوط رقيقة ودقيقة جدا، وبيده عود أملس الرأس (كراك)، وعيناي لا تبرحان هذا المشهد، الذي انطبع في مخيلة الطفل الذي كنته.

أصبحت أواظب على المسيد، أحفظ وأمسح لوحي الذي هو أصغر من لوح “الحبيب” الذي كان يكبرنا بكثير، وكان أحيانا هو من يتولى الإشراف علينا في الحفظ واستظهار وعرض ما حفظنا من قصار سور القرآن.

كان كل هذا بالنسبة إلي مجرد استئناس طفل ليس إلا، ولم يتشكل وعيي إلا بعد أن أصبح الفقيه السوسي الوسيم يملي علينا ونحن ندون سور “سبّح” و”عمَّ” و… على ألواحنا البيضاء بالصلصال. لقد تفتحت مداركي على أبجدية الحروف بنقطها وتشكيلها ونطقها السليم.. وبدأ يراودني حلم امتلاك لوح خشبي عريض وكراك من خشب الزيتون، ثم الانزواء بعيدا عن فضاء الأطفال والاستغراق في حفظ ما يتيسر من سورة البقرة كما الشاب “الحبيب”.

كان أبواي لا يدركان حدة وانفعالات الأطفال بشكل جيد. صحباني يوما، وكنت قد بلغت سن الدخول للمدرسة، إلى مصور جزائري، وكان دكانه يحمل اسم بلده (استوديو الجزائر)، ووجد هذا الرجل صعوبة كبيرة في إقناعي بأن أترك رأسي في الوضع المناسب لالتقاط الصورة المطلوبة للمدرسة. وعدني إن أنا بقيت في وضعي دون حركة أن يسلمني شوكلاطة “الغزالة”، وظل هذا الإحساس يلازمني طويلا، بعدما حبستُ أنفاسي ونجحت الصورة وقتذاك. ظل مذاق شوكلاطة “الغزالة” يرافقني ولم أنسه إلى يومنا هذا.

نافذة البوح:

كنتُ، كلما جلست قرب نافذة، أتذكر نافذة حجرة الدرس التي كنت أجلس تحتها في الفصل الدراسي. كان القسم الثالث ابتدائي يحمل رقم 24 جنب إدارة المؤسسة، وتحديدا قرب باب دخول وخروج الموظفين. كان يدرسنا فيه معلم اللغة الفرنسية اسمه مَجيد..

أتذكر، وأنا متوجه يوما من الدار لبيضاء إلى الرباط على متن القطار، أنني فضلت، كما هي عادتي، الجلوس جنب النافذة.. في تلك اللحظة بدأتُ أناوش نفسي: لماذا دائما أحب الجلوس قرب النافذة؟

بدأ القطار في التحرك تدريجيا.. أشعر برجة المقصورة، ودحرجة عجلات القطار الذي يسير ببطء، ثم يرتفع إيقاعه وترتفع معه تساؤلاتي، وارتجاج المقصورات. القطار يجري إلى الأمام، وكل الأشياء المرئية إلى الخلف: ساعة البرجة.. بناية المحطة.. أعمدة الكهرباء.. البنايات والعمارات.. ألهذا كنت أفضل الجلوس جنب النافذة، بحيث كل شيء إلى الوراء وأنا إلى الأمام؟ أعود إلى الوراء المُوغل في البعد.. أعود إلى أن أقف بسروال التلميذ القصير، وأتكوم في طاولتي جنب النافذة أسمع أزيز الرصاص، وصياح المتظاهرين، وجلبة تفريق جموع التلاميذ المحتجين. أطل من النافذة، لاستجلاء ما يحدث في الخارج، أرى العصي والهراوات تغطي سماء مارس 65. إنه الإضراب! أتذكر قفزتي من نافذة حجرة الدرس، أتفادى خراطيم المياه المسعورة لرجال المطافئ بأعجوبة، وأطلق ساقي للريح. أمي تولول في الخارج.. أندسُّ تحت سرير أبي العريض.. ينفرج باب المقصورة وأقفز من مكاني فزعا.. يضحك الجابي لذلك، أمنحه تذكرة سفري، يحدث بها ثقبا، ثم يغلق الباب خلفه. أعود وأتطلع إلى النافذة، أرنو للبعيد.. التلال والمراعي الخضراء تجري إلى الوراء.. خيط دخان يتصاعد ملتويا إلى السماء.. دخان كوخ يبرز في الأفق.. الكوخ كأنه شدق ينفث دخانه في انتشاء.. الدخان المتصاعد إلى الوراء، وأنا إلى الأمام.. سقط مع شعاع الشمس عصفور صغير.. حام فوق رأسي.. حين ركن قبالتي كانت عيناه المستديرتان تبرقان، تحدجاني، بل كانتا تقولان لي: أنتَ الجاني.. وأعتذر لها بكل كلمات الاعتذار.. أشرح لها هبلي وحمقي وربما اعترافي.. أسمع وجيف قلب العصفور، كأنه آلة كاتبة لتدوين اعترافاتي وبوحي. نعم أنا الجاني ولا أحد سواي. لكن أجهل اسم اليوم والساعة.. في غياب أهلي سللتُ قصبة من المنسج، وصوبتها نحو النافذة المنصوبة بين كوخنا وكوخ الجيران، جذبت القفص بهدوء وسرقت العصفور ثم طوحتُ بالقفص إلى بهو الدار.. آه، عيناه الآن تقدحان سوادا وبريقا. من شدة بريقهما أبدو مذعورا، تتهماني بأني أنا الجاني ولا أحد سواي. لكن، يحز في نفسي مواء ذاك القط البريء.. مواء يصلني من ذاك الغيب.. مواء طويل ومسترسل.. ليس من قرّ يناير اللاذع أو مغص في الأمعاء، إنه من عقاب الضرب المبرح.. أنا من جنى وأجرم ولا أحد سواي.. ها هي رأسي مطأطأة من النذالة والاحتقار.. العينان المستديرتان تكبران.. تكبران حتى تصيبَا عيني بالغشاوة! أغالب الغشاوة لكن دون جدوى.. أفتح حدقتيَّ على سعتهما.. أسمع صوتا أنثويا من مكبر الصوت: أيها المسافرون وصول القطار إلى محطة أكدال- الرباط.

العربة ذات الحصانين:

كانت عربة الرجل الضرير، والتي يسوقها عبد أسود، هي ساعة منبه وتوقيت ذهابنا إلى المدرسة، بحيث كان ناقوس من النحاس الأصفر مثبتا على جدع الحصان الأدهم، هو الذي برنينه يحفز خطوات الحصانين معا، وكان صليله يسمع من بعيد. كنا نحن الصبية نتقافز ونجري وراء كرة من البلاستيك، ومحافظنا مهملة فوق الأتربة، وكلما سمعنا رنين ذاك الناقوس يقترب منا نتلقف محافظنا ونعدو خلف هذه العربة إلى باب مدرسة ابن امسيك آنذاك.

كان طفلان وسيمان وأنيقان ينزلان من العربة، والرجل الأسود يتشبث بأياديهما حتى يدخلهما من الباب الكبير، وأحيانا يسلمهما إلى حارس المدرسة الذي يتكفل بهما. ذات يوم دفعني فضولي وقررتُ أن أتعقب هذه العربة التي تمر من أمام كوخنا المحاذي للطريق المعبد بالزفت، وجريت خلفها ألهث إلى أن وصلت بناية مسورة بحائط سميك وسط أكواخ من القصدير أشبه بقلعة عسكرية، تعلوها قباب مزينة بزجاج ملون، ولا أعرف ما بداخلها، ركَن العبد العربة ووثق قوائم الحصانين، ثم دخل في إثرهما.

تلك العربة شكلت عندي الوعي المبكر بالفوارق الطبقية، وعلمت من أبي أن الرجل الضرير كان يشغل منصب “خليفة” في أيام الاستعمار، وأنه إقطاعي كبير…

طائر أبابيل يحتضر:

حينما تسلمت استدعاء لاجتياز امتحان الشهادة الابتدائية، كانت ثانوية الخوارزمي التقنية مقر الامتحان. ذهبت رفقة بعض الأصدقاء الذين سيجرون الاختبار بنفس الثانوية. في ذاك الصباح الباكر قطعنا مشوارا طويلا مشيا على الأقدام، دون أن يرافقنا أحد من أقاربنا، بينما العديد من الأتراب جاؤوا رفقة آبائهم أو أمهاتهم أو معارفهم.. بدأ الشعور يحسسني بنقص ما، والأسئلة المقلقة تتناسل في دماغي، إلا أنني كنت أجد لأبي أعذاره هو الذي يستيقظ باكرا مع النجمة ولا يعود إلا بعد المغيب، أما أمي فكانت تتكفل ببقية أخواتي الصغيرات، كانت هذه النقطة الثالثة في تشكل وعيي المبكر، والشعور بالمسؤولية وكسب الشخصية. دق جرس الدخول وأخذت أقرأ عند باب البهو أرقام الأقسام المخصصة للامتحان، كان السهم الذي يشير إلى القسم الذي يجب علي الالتحاق به، يحمل رقم 15 بالطابق الثاني. لم أتجاوز الدرج الثالث من السلم حتى عثرت على طائر من طير أبابيل يلفظ أنفاسه، حملته بين يدي حتى أسلم الروح. هل هو نذير شؤم، أم ماذا؟ عجزت عن فك هذا اللغز الذي صادفني. كانت طاولتي تحمل رقم 67 وهو الرقم الترتيبي للامتحان، والمفارقة العجيبة هو أنه تاريخ نفس السنة -1967- لاجتيازي هذا الامتحان.

وتذكرت أستاذ العربية الذي كان يحمل مذياعا صغيرا في محفظته، ويرجع وراء صفوف الفصل لتقصي أخبار حرب الشرق الأوسط، والتفاصيل والتحاليل المطولة لهذه الحرب العربية.. وكان يهملنا طيلة حصته، من الواحدة زوالا إلى الثالثة بعد الزوال.. هذا المعلم تكبد خسارتين: خسارة العرب، وخسارة جيل من التلاميذ جنى عليهم من فرط إهماله وعدم أداء الواجب. هل أنساه؟ أبدا.

كان المعلم المكلف بحراسة الامتحان ينادي علينا بالأسماء واحدا واحدا، حتى توقف عند اسمي. تقدم نحوي ثم سألني بخجل:

– ما علاقتك بسالم؟

– إنه شقيقي، قلت.

ثم عاد إلى مكانه وهو يفرك أصابعه، وبين الفينة والأخرى يتطلع نحوي برأسه. عندما خفت القاعة من الممتحنين تقدم نحوي، وجلس إلى جنبي وأخذ يجيب عن الأسئلة نيابة عني. كنت وأسرتي متفائلين بالنجاح المضمون. حين جاء وقت الإعلان، كانت السبورة السوداء تحمل أرقام الناجحين، الرقم الذي يسبق ترتيب رقمي كان ناجحا (66) والرقم الذي تخطاني برقم واحد هو كذلك كان ناجحا (68) إلا رقمي النحس. ظل السؤال يؤرقني: من الذي رسب، أنا أم المعلم الذي أجاب عن أسئلة الامتحان بالنيابة عني؟

سؤال مازال يؤرقني إلى يومنا هذا، وكنت أحتمل أن الذي صحح ورقة الامتحان ألغى هذه الورقة بدعوى أن هذا المستوى، والخط الفرنسي الجميل ليس للطفل الممتحن، وكانت النتيجة أشبه بنتيجة الحرب العربية، تماما. رأيت مؤخرا معلم العربية قرب المحكمة الابتدائية يحمل نفس نوع الحقيبة التي كان يدس فيها مذياعه الصغير، وهو يرمي فوق كتفه الأيمن بذلة المحاماة السوداء، وضحكت من تلقاء نفسي متسائلا: على من يرافع هذا المعلم؟

< محمد اكويندي