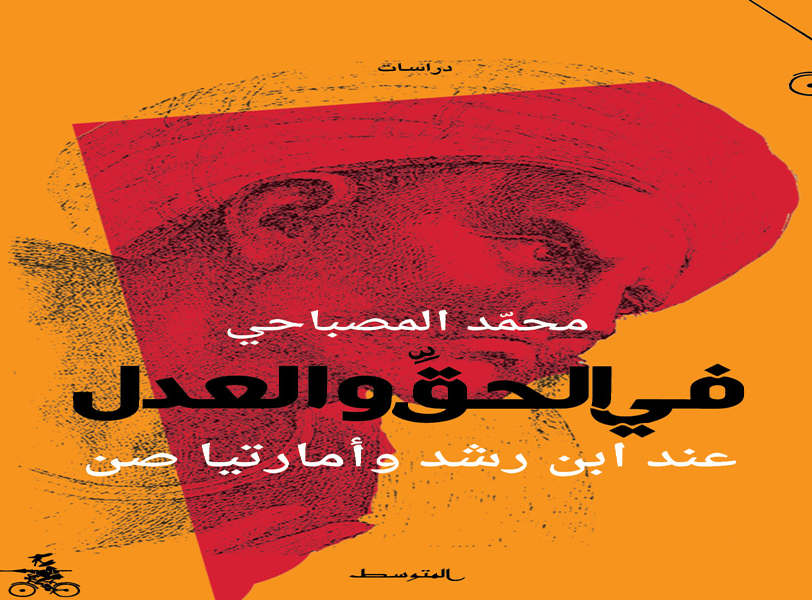

صدر، مؤخرا، خلال السنة الجارية، للدكتور محمد المصباحي، كتابان هامان يواصل عبرهما حواره الجدلي مع الثقافة الإسلامية، قديمها وحديثها، في نطاق مشروعه الفكري لتحديث الفكر الإسلامي ولاسيما ما يتعلق بمسألة التنوير والعقلانية.. الكتاب الأول موسوم بـ “في الحق والعدل” صادر عن منشورات المتوسط بإيطاليا سنة 2024؛ بينما الكتاب الثاني يحمل عنوان “من أجل تجديد التنوير الإسلامي” الصادر عن دار الأمان بالرباط سنة 2024 كذلك.

في كتاب “في الحق والعدل، يسافر بنا الكاتب “بين أفقين ثقافيين متقابلين، أفق الثقافة التراثية التي مثلها ابن رشد الذي انطلق من فكرة وحدة العقل لإثبات وحدة الحق والعدل، ولكن وجد أمامه الشريعة التي لها معاييرها الخاصة في الحق والعدل؛ وأفق الثقافة الحداثية التي جسدها أمارتيا صن الذي كان همه الوحيد هو إثبات تعدد مفاهيم العدالة بناء على تعدد مفاهيم العقل…”

فيما يلي ورقتان عن الكتابين:

كتاب “في الحق والعدل”

يقدم المفكر محمد المصباحي في هذا الكتاب لوحتين متقابلتين لمطلب الحق والعدل وما يتصل بهما: اللوحة الأولى تعرض لمطلب الحق والعدل لدى المفكر القرطبي ابن رشد من زاوية تقابل العقل والوحي، والبرهان والجدل، اللوحة الثانية من زاوية تقابل العقل التنويري وعقل ما بعد التنوير لدى المفكر الهندي أمارتيا صن.

تضم اللوحة الأولى إحدى عشرة فصلا تتوزع على بابين؛ يبحث في الباب الأول الحق في الفلسفة الرشدية في أربعة فصول، تتناول على التوالي: دلالات الحق، والحق بين البرهان والجدل، والحق الفلسفي والحق الشرعي، ثم الحق بين الغزالي وابن رشد. يتناول الكاتب في الباب الثاني فلسفة العدالة لدى ابن رشد في سبعة فصول تتناول أهمية العدالة، والفرق بين العدل الطبيعي والعدل الشرعي، والعدالة بين العقل والفضيلة، والعدالة الأخلاقية، وأنواع العدالة، والإنصاف بوصفه ما بعد العدالة، والشكوك التي تثيرها مسألة العدالة، ثم الخصائص العامة للعدالة والظلم.

وتضم اللوحة الثانية خمسة ملاحق تتطرق إلى العدالة عند الاقتصادي والمفكر الهندي أمارتيا صن (Amartia Sen) في خمسة فصول هي: العدالة من منظور العقل التنويري، العدالة ونقد العقل التنويري، والعدالة من منظور القُدُرات، والعدالة من منظور الحريات، وتعدد العقل والحق والعدالة.

وكلا اللوحتين تنتهيان إلى ما يشبه الدعوة إلى التكامل بين الرؤيتين المتقابلتين، تقابل العقل والوحي، وتقابل العقل التنويري وما قبل التنويري.

ولما كان الحق والعدل لا ينفصلان دلاليا، إذ العدل هو الحكم بالحق، والحق هو الحكم بالعدل بين الأشياء والناس، وكانا لا ينفصلان عن العقل، إذ عن العقل تصدر أحكام الحق والعدل، فقد كان السؤال الأساسي والمشترك بين ابن رشد وأمارتيا صن بصدد هذه المتلازمات الثلاثة (الحق والعدل والعقل) هو: هل لكل من الحق والعدل والعقل معنى واحد، أم لكل ثقافة حقها وعدلها وعقلها الخاص؟

من الطبيعي أن يتخذ هذا السؤال لدى القاضي والفيلسوف القرطبي شكلا مغايرا عما سيتخذه عند المفكر والاقتصادي الهندي؛ فقد أفضى احتكاك العقل بالوحي لدى ابن رشد إلى تردده بين القول بوحدة الحق والعدل وبين القول بتعددهما داخل الشريعة، وبين القول بازدواجهما بين الحكمة والشريعة؛ أما داخل الفلسفة فقد أدت المواجهة بين العقل البرهاني والعقل الجدلي والسفسطائي والخطابي والشعري والأخلاقي إلى القول بوحدة الحق والعدل حينا، وبتعددهما حينا آخر. بالنسبة لأمارتيا صن، لما كان تفكيره في العدلة خاضعا لتأثير المواجهة بين العقل التنويري والعقل ما قبل التنويري، فقد تردد هو الآخر بين إثبات وحدة العدالة والعقل وتعددهما.

إذن ينتقل بنا هذا الكتاب بين أفقين ثقافيين متقابلين، أفق الثقافة التراثية التي مثلها ابن رشد الذي انطلق من فكرة وحدة العقل لإثبات وحدة الحق والعدل، ولكن وجد أمامه الشريعة التي لها معاييرها الخاصة في الحق والعدل؛ وأفق الثقافة الحداثية التي جسدها أمارتيا صن الذي كان همه الوحيد هو إثبات تعدد مفاهيم العدالة بناءً على تعدد مفاهيم العقل، لكن بتحقيق نقلة مرنة من الفكر التقليدي إلى الفكر الحديث، أو عقد مصالحة بينهما على أساس قبول التعدد. انتقل أمارتيا صن من عقيدة وحدة العدالة وما يتصل بها إلى أفق الاختلاف في الحق والعدل والحرية انطلاقا من تعدد العقل والقدرة بين الثقافات المختلفة. هكذا أنتج احتكاك العقل بالوحي إشكالات مختلفة جذريا عن إشكالات احتكاك العقل التنويري بعقل ما قبل التنوير.

الانتقال من الإشكاليات التراثية إلى الإشكاليات الحداثية وما بعد الحداثية ولّد حساسيات حقوقية وعدلية جديدة أساسها الاختلاف لا المساواة بين الناس، حساسية قائمة على فكرة النسبية بين الثقافات ورؤى الكون، وأن لا فضلَ لثقافة على أخرى إلا بالفعالية العدلية والحقوقية، وعلى فتح الطريق لكل التأويلات كيلا يبقى الحق مطلقا، ولا العدالة مطلقة. وهذا معناه أنه لا بد من تقييد الحق والعدالة بالخصوصيات الثقافية خوفا من السقوط في الشمولية. لكن هذا لا يعني أن الحساسية الحقوقية والعدلية ضربت بعرض الحائط مثل الحداثة والتنوير في المساواة والحرية والحق لصالح مثل الثقافات التقليدية المتخمة بالظلم إزاء المرأة وحرية المعتقدات، وإنما سعت إلى توسيع مكتسبات الحداثة والتنوير بالأخذ بعين الاعتبار مدّخرات الثقافات المحلية القابلة للتحديث.

لم يعد من الممكن أن نرد الحق والعدل والعقل إلى مبدأ خارج عن الثقافات ورؤى العالم والآراء والأحكام المسبقة. ومن ثَم أصبح العقل عقولا، والحق حقوقا، والعدالة “عدالات”. في النهاية، ليس الإنسان بما هو إنسان هو من يضفي هذه القيم على الأشياء والأفعال والعلاقات والانفعالات، وإنما الإنسان بما هو منتم إلى ثقافة ما. لكن ليس معنى هذا أنه تم إلغاء وجود ماهية للحق والعدل والعقل تحقق حولها إجماع كل الشعوب والثقافات والعقول، فالنواة التنويرية لهذه القيم غير قابلة للانقراض.

كتاب “من أجل تجديد التنوير الإسلامي”

صدر لمحمد المصباحي كتاباً آخر هو “من أجل تجديد التنوير الإسلامي” الصادر عن دار الأمان بالرباط 2024. يتكون هذا المصنف من أحد عشرة فصلا تتناول مختلف قضايا التنوير الإسلامي: مَن له الحق في احتكار الكلام باسم الإسلام؟ الإسلام السياسي والديمقراطية، أوجه التقابل والتناسب بين الديمقراطية والإسلام، الاتصال والانفصال بين الخلف والسلف، بين السلفية المستنيرة والسلفية المتزمتة، من أجل تجديد التنوير الإسلامي لمواجهة تحديات الأزمنة الحديثة، سرديات “التنوير الرشدي العربي الحديث”، الموقف العدل باعتباره أداة حضور الفكر الفلسفي العربي الإسلامي في الحضارة الإنسانية المعاصرة، التحالف بين الفلسفة والدين، خصائص تنوير الفلسفة العربية الإسلامية.

يرى المفكر محمد المصباحي أن الكلام عن “التنوير الإسلامي” ليس بالأمر السهل، لأن التنوير ينتمي إلى زمن الحداثة والإسلام ينتمي إلى زمن ما قبلها، أي أن زمن الوحي يدور حول الله، وزمن صار يدور حول الإنسان. لذلك لن يكون من الحكمة ولا من الواقعية إسقاط الزمن العتيق على الزمن الطري.

مع ذلك، أشار الكاتب إلى أنه بعد الاحتكاك بالفلسفة والعلوم اليونانية نشأت ضروبٌ شتى من العقلانية في الحضارة العربية الإسلامية كان قاسمها المشترك إبرام تصالح نور العقل مع نور الوحي، بين النور الشرعي والنور الفلسفي؛ من هذه العقلانيات: عقلانية الفلسفة العربية الإسلامية، وعقلانية الأدب والفنون، وعقلانية علم الكلام، وعقلانية الفقه، وعقلانية علماء النحو والبلاغة الخ.

وقد تميزت هذه العقلانيات الإسلامية ببعض الخصائص أهمها:

أولا: الإشادة بالعقل وأن »الصناعة ها هنا تستملي من النفس والعقل، وتملي على الطبيعة« (التوحيدي) ، وبأنه أن لا إمامة إلا إمامة العقل (المعري)، وأن العقل »يدرك حقيقة العقليات، على ما هي عليه« (الغزالي)، وأن »دليل العقل لا يقبل النّسْخ والبطلان« (الغزالي)؛

ثانيا: القول بسريان المعقولية في الأشياء الطبيعية، »وإلا فمن أين عرَضَ لها أن تكون في طبيعتها مستعدة لأن نعقِلَها نحن؟« (ابن رشد)، بل إن ابن عربي المتصوف دافع عن فكرة «عموم النطق الساري في العالم كله«؛

ثالثا: القول بعقلانية الإنسان، أي بقدرته على سبر أغوار الطبيعة وأسرار الشريعة لأن »الشيء الذي به صار [الإنسان] إنسانا هو العقل« (الفارابي)؛

رابعا: عقلانية الفلسفة الإسلامية كانت تعطي الأسبقية للموضوع على الذات، وليس للذات على الموضوع كما ستفعل الحداثة؛

خامسا: كما أن بعض عقلانيات الفلسفة الإسلامية أعطت الأسبقية للعقل العملي على العقل النظري، والتركيز على السعادة الدنيوية وعلى التفكير في المدينة الفاضلة (الفارابي)؛

سادسا: لكن أهم ما كان يميز الفلسفية العربية الإسلامية هو إثباتها الاتصال بين الحكمة والشريعة، الأمر الذي انتهى ببعض الفلاسفة المسلمين إلى الاعتراف بأن الشريعة فلسفة بالقوة وذلك عن طريق إثبات سريان المعقولية فيها وهو ما يسمح بتأويلها تأويلا عقلياً، وعن طريق الإقرار بوحدة الموضوع والمنهج بينها وبين الفلسفة. وهو ما أعطى الحق للفلاسفة المسلمين لتأويل الشريعة تأويلا برهانياً، بتحويل تمثيلاتها وتشبيهاتها ورموزها إلى معاني ومفاهيم ومبادئ عقلية قدر الإمكان لتقريب المسافة التي تفصل بين الشريعة والفلسفة، وبين الوحي والعقل. بهذا النحو أصبحت الرؤية العقلية شاملة لكل مجالات الوجود الطبيعي والإنساني والشرعي، وهو ما أهّلها لكي تتصف بالإنسية، أي الدفاع عن الإنسان كقيمة مطلقة.